※こちらの記事は2025年9月にアップした記事を都度、編集・追記しています。

こんにちは!アラフォーランナー葱坊主です!

長かった酷暑にもようやく終わりを告げそうな気候になりつつある今日この頃。

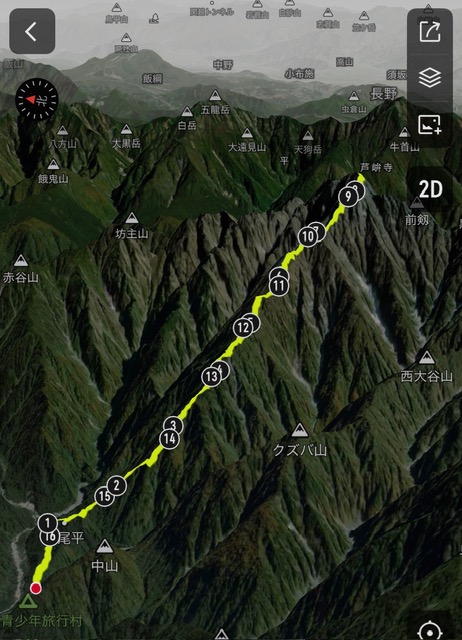

2025年夏の最後の思い出作りとして連休を使って、富山県の剱岳に登山へ行ってきました!

今回のブログでは3年振りとなる剱岳・早月尾根ピストンの模様についてお届けします!

▼目次

①剱岳とは

②登頂開始までのスケジュール

③番場島(標高760m)から早月小屋(標高2,200m)まで(約5.4km)

④早月小屋(標高2,200m)からいざ頂上(標高2,998m)へ(約2.9km)

⑤テクニカルな下山に終始苦しめられる

⑥下山後のご褒美タイム♪

⑦まとめ

⑧剱岳登頂アイテム23選!

①剱岳とは

剱岳は標高2,998m、標高順で国内22番目、富山県上市町と立山町の中間に鎮座する北アルプスの名峰のひとつ。

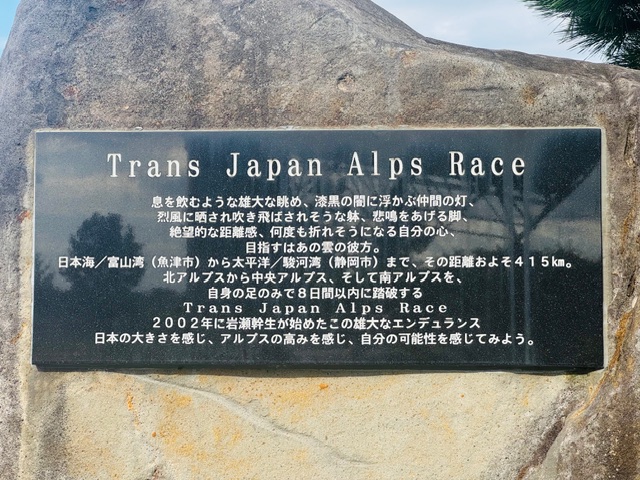

映画『剱岳 点の記』、そしてこのブログの読者ならお馴染みの日本一過酷なトレランレースと言われているトランスジャパンアルプスレース(TJAR)において、まず最初に登る山のひとつがこの剱岳です。

さらに北アルプスの三大急登のひとつとして、ヨーロッパのような雄大な風景と岩峰の美しさが多くの登山愛好家を魅了する人気の名峰です。

その一方で、氷河によって削られた峻険な岩峰が連なることから【岩と雪の殿堂】と呼ばれ、日本屈指の難易度の高い山としても知られています。

一般登山道でもハシゴや鎖場が連続し、高度な技術と体力が必要とされ、毎年滑落で命を落とす登山者も後を絶えず、日本の一般登山道の中でも最も危険な山とも言われています。

人気と危険を隣り合わせた山を称して、登山口入り口にある【試練と憧れ】という石碑も有名です。

そんな剱岳を最初に登ったのは2022年7月末。ランニングを本格的にスタートし、体力・脚力も付き始めた頃でしたが、これまでの登山の中でも最も緊張し、不安だったことは今でも明確に覚えています。

果たして、あの急登を登り切って無事に下山できるのだろうか。。。

2回目の剱岳登山となる今回まで、体力も付き、トレランの経験も幾つか積んできましたが、それでも一度登ったからこそ分かるあの急登と緊張感のある岩場を改めて登ることを考えると、1回目とはまた違う緊張感と不安が襲ってきます。

天気予報をにらめっこしながら、2回目の剱岳登山に向けてスケジュールが動き出したのは9月上旬でした。

②登頂開始までのスケジュール

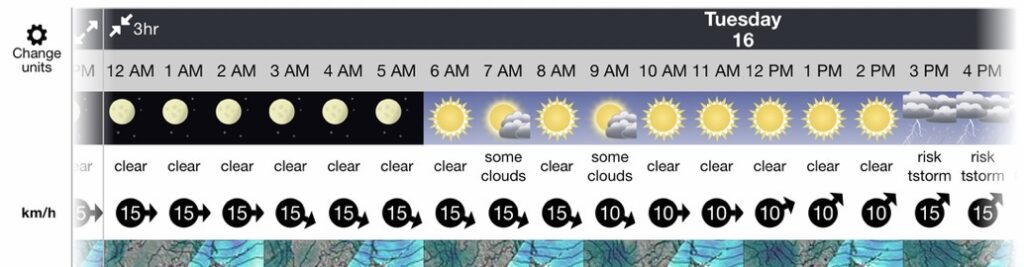

9月は秋雨前線や台風の影響で天気がなかなか安定しない時期でもありますが、今回は連休を活用して最も晴れ確率が高い9月16日(火)夜明け前に登ることにしました。

前日に富山入り、食事と買い出しを済ませて、カプセルホテルで休憩、午前3時に登山開始の流れです。

▼前日9月15日(祝/月)のスケジュール

昼 富山着、ランチ

15:30 魚津ミラージュランド(TJAR記念碑を見てモチベーションアップ!)

17:00 夕食

18:00 スパ・アルプスで休憩・仮眠

▼当日9月16日(火)のスケジュール

00:00 起床~お風呂~準備

01:00 出発(道中、コンビニ立ち寄って朝ごはん)

02:20 番場島登山口到着、最終準備

03:10 登山開始

05:45 早月小屋到着、休憩

08:00 剱岳山頂到着

09:00 下山開始

11:00 早月小屋到着、休憩

13:30 番場島登山口到着

15:30 お風呂&ビールタイム♪

20:00 夕食

21:30 東京へ

TJARの聖地でモチベーションアップ!

剱岳登山前に先述のTJARのスタート地点となる魚津ミラージュランドに建てられた記念碑を見に行きました。

ここからゴールの静岡県・駿河湾まで約415kmを縦断する過酷なレースですが、その過酷さがこの石碑に凝縮されています。

数々のレジェンドランナーを輩出してきたTJARの次回は来年26年8月の開催予定です!

>>>TJAR(トランスジャパンアルプスレース)の季節がやってきた!

富山屈指の人気サウナ、【スパ・アルプス】で英気を養う

富山に来た時に必ずと言っていいほど立ち寄るのが、富山駅から車で10分の北陸地方を代表する人気サウナ【スパ・アルプス】です。

高湿度のサウナ(オートロウリュウあり)、水風呂、外気浴、食事処、休憩スポットとすべて用意されているので、登山前の休憩所としても使い勝手がとても良いサウナ施設なのです。

しかも水風呂の水はアルプスからの天然水で、水風呂の蛇口からそのまま飲むことも可能!

カルキ臭が一切しない、まろやかな水風呂が本当にめちゃくちゃ気持ち良いです!

脱水しない程度にサウナ数セット繰り返し、血流を促し万全の体調に整え、あとはチェックアウトまで休憩所で仮眠を取ります。

ちなみに休憩所は誰でも利用可能なので、いびき、照明対策用に神経質な方は耳栓、アイマスク必須です!

ちなみに私はこちらでノイズを遮断して6時間ほど仮眠を取りました。

起床後はお風呂で目を覚まし、ワセリン塗りやソフトフラスコなどへ水を入れるなど、着替えと準備を済ませ、いざ登山口のある番場島へ。

道中コンビニでおにぎりと味噌汁を飲んでエネルギーを蓄え、街灯一切なしの月明りのみが頼りの暗黒の登山口、番場島へ到着。

すでに車は何台か止まっていますが、平日ということもあり、前回よりは遥かに少ない台数です。

ちなみに天気予報は、登山仲間から教えてもらったこちらの2つから総合的に判断します!

▼てんきとくらす予報(前日9月15日深夜)

▼mountain forecast予報(前日9月15日深夜)

天気予報はこれ以上ないベストコンディション予報で期待が高まります!

劔を10回近く登山している仲間曰く、これ以上のベストコンディションはなかなか無いかも!とのこと。

緊張感のある中、最終準備を済ませて、いざ3:00に登山開始!

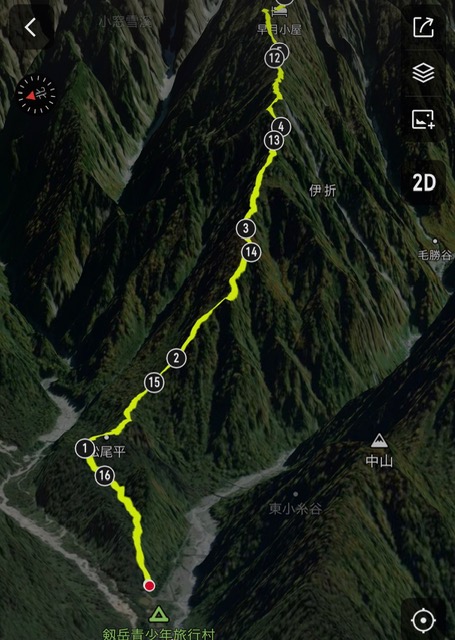

③番場島(標高760m)から早月小屋(標高2,200m)まで(約5.4km)

暗黒と静寂の中、ひたすら急登を登り続ける

まずは最初の通過点となる早月小屋まで一気に登ります!

辺りは真っ暗闇。登山前に仲間のヘッデンが壊れてしまうというトラブルがありましたが、予備で持ってきたハンドライトで事なきを得ました。トレラン大会でライト予備持参とありますが、こういうことなんだなと今後の学びにもなりましたね。

ヘッデンの灯りのみが頼りで、時折他の登山者の熊鈴が人の気配を感じさせますが、それ以外は沢を流れる水の音と自分たちの足音のみが暗黒の森林帯に響き渡ります。

幸いクマには遭遇しなかったですが、時折茂みがガサっとすると、もしやクマかと思わせる緊張感も。。。

北アルプス三大急登のひとつとあって、登山口序盤からとにかく高低差のある段差を容赦なく登らされます。

だいたいの登山道であれば、登って平坦になって下りを繰り返しながら頂上を目指しますが、剱岳は休憩さえさせない急登で開始僅かで、無風と湿気も重なり、滝汗がしたたり落ちてきます。

ちなみにこの日、背負った水分は、

・麦茶:2リットル

・水 :500ミリリットル×3

の計3.5リットル。

他にも補給食、レインコート、着替え、サバイバルシートなども合わせると5kgほど。このザックを背負いながらなので、それだけ一歩一歩の負担も足腰に掛かってきます。

給水は喉が渇く前に常に先手先手で、補給はセブンイレブンのわらび餅を45分に1個ぐらいのペースで摂取。

序盤の耐えどころを淡々と仲間の誘導に従って、お互い無口で黙々と登り続けます。

登山開始から約1時間で標高1,200m地点到着。残り約1,798m。

夜明けと同時に幻想的な山々の全貌が明らかに

少しずつ夜が明け始め、富山市内の夜景がちょっとだけ気を紛らわせてくれますが、まだまだ急登は続きます。

岩場も増え、標高を淡々と稼いでいくと登山開始から1時間半後に1,600m地点に到着。残り1,398m。

時刻は4:30、三日月と満点の星空が夜空に広がっています。

5:00前になるとようやく山の間から日の出がスタートし、暗黒の世界から少しずつ周りの山々の絶景が見え始めてきます。鳥も鳴き始め、一日が動き出すこの瞬間は登山をしていて好きな時間のひとつ。

唯一の水場といっても飲める水場ではないですが、この沼を通過後は少しずつ鎖場や岩場が多くなり、テクニカルな登りのフェーズに突入していきます。

ちょっと気を抜いたり、足場を見誤ると、ズズッと足元が滑って滑落の危険があるので、気が抜けません。

朝日も昇り始めると、真っ暗闇から周りの山々がはっきり見え始め、とても幻想的な風景が待っていました。

その風景を楽しみながら、さらに登っていくと、ようやくチェックポイントとなる赤い屋根が目印の早月小屋に到着。

ここまで所要時間は約2時間45分。

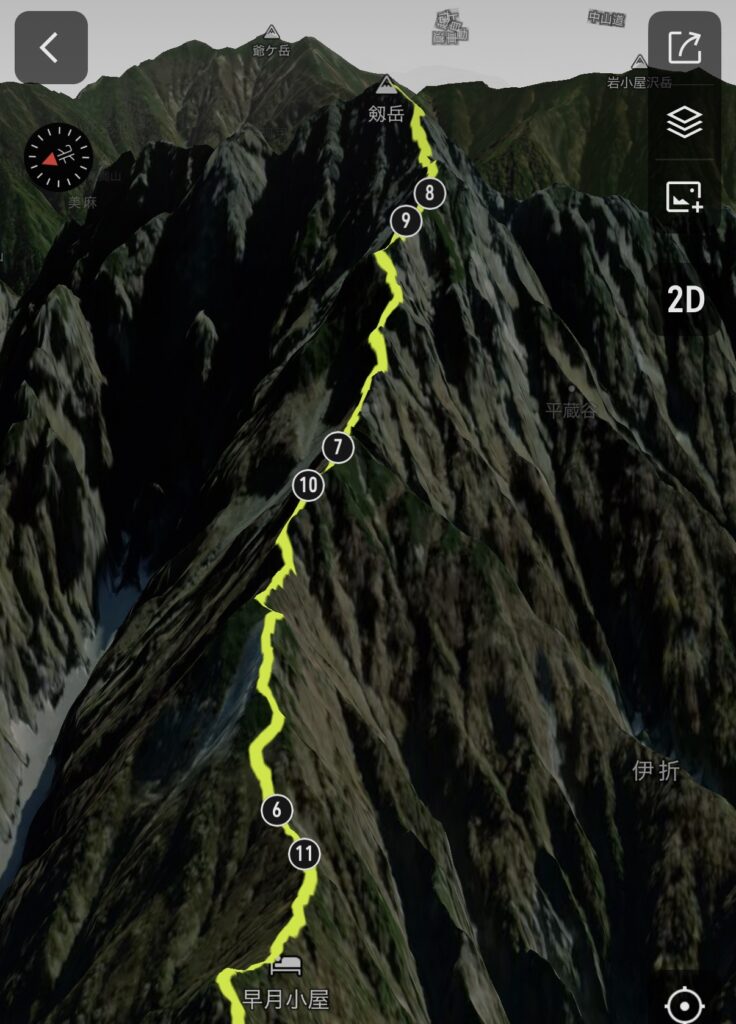

④早月小屋(標高2,200m)からいざ頂上(標高2,998m)へ(約2.9km)

着替えと補給を済ませて、いざ剱の核心部へ!

汗だくになった身体に吹く冷たい風が一気に身体の熱を奪っていくので、Tシャツ、アームカバー、シェルを羽織り、おにぎりとジェルを補給、さらに強烈な紫外線対策として日焼け止めクリームを塗って準備万全でいざ頂上へ。

尚、剱岳は天然の水場は一切なく、夏になると炎天下の過酷な登山にもなるので、水切れには特に注意が必要です。

2リットルの水は3年前で1,000円、更に高騰化し今では1,500円ですが、ケチって我慢して脱水などで大きなトラブルを起こすとなると元も子もないので、明らかに足りない場合は購入していきましょう。

あまり長く休んでしまうと汗冷えかつ身体が硬直するので、15分ほどで登山再開。

標高2,200mの早月小屋から剱岳頂上までは約3km、標高799m差。1kmに対して266mほどの獲得標高、さらに鋭利な岩肌が剝き出しになる岩場ゾーンなので、ここからが緊張感が一気に増す剱岳の真骨頂とも言うべき岩登りがスタート。

ちなみにChatGPTに聞いたところ、この1kmに対して266mほどの標高アップは、ロードやランニングの感覚でいうと、ほぼ坂ダッシュを延々と繰り返すような強度。トレイルランニングや登山に慣れている人でも 体感的に“壁”のような登り と感じるはずですとのこと。

三大急登と言われる所以もここから読み取れますね。

すでに万年雪は溶け切って、山肌と渓谷、森のコントラストのみですが、それでも思わず息をのむ自然の美しさと圧倒的な規模感に圧倒されます!

そうそう、この山並みが見たくてここまで登って来たんだ!

岩肌から朝日が差し込む瞬間。

ここの岩場は足の置き場にやや判断を要する結構スリリングな箇所。

尚も連続したスリリングな岩場を越えていくと、早月小屋から400m地点、残り1.6km、399mの地点へ。

ほぼ垂直に近いロッククライミングと思わせる岩場がまだまだ続きます!

頂上まであと700m。クライマックスを経て、3年振りの頂へ!

ほぼ垂直に近い=その分獲得標高も稼げて、天然のクーラーとカラッとした湿度でほぼ汗も出ないため、快調に進んでいきます。

このあたりのパノラマ絶景はどこから見ても素晴らしいものでしたね!

残す難所はあと数える程度ですが、9月に新設されたという2本の垂直ハシゴを見て、思わず、

この高度感のある垂直ハシゴはヤバいな。。。絶対に足が震えるじゃねーか。

と先を行くハイカーさんを見ながら思わず生唾をゴクリと飲まずにはいられませんでした。

近くで見ると2本目はほぼ垂直。

引いた望遠で見るとさらにエグイ高度感であることがひしひしと伝わってきます。

仲間は余裕でクリアしますが、高所恐怖症の私にとって一歩一歩が恐怖で足を震わせながら着実にクリアしていきます。

1本目を無事にクリアし、その勢いで2本目へ。

下を見ると断崖絶壁の高度感で血の気が引く高さ。なるべく下を見ないように一歩ずつ両サイドをしっかり掴みながら、何とかクリア。ほっと一安心です。

上記写真は槍ヶ岳のラスボスこと頂上前の垂直ハシゴもめちゃくちゃ怖かったですが、ここも怖かった!

しかし、新設とあってしっかりと固定されているので、身体が飛ばされる可能性がある強風時以外を避ければ、そこまでビビる必要は無いかと思います。

下りはさすがにビビッて迂回路で下山しました。。。

残すラスボスは“カニのハサミ”。

シルエットがまさにカニのハサミのような岩場が待ち受けていますが、そこの足場はボルト一本のみの難所。

この中央の一本のボルトに全体重をかけてクリアすると、いよいよクライマックス!

それにしても、このボルト一本のおかげでいったいどのくらいの登山者の体重を支えてきたかをふと考えると、感慨深いものがあります。設置してくれた先人の方にも感謝でいっぱいになりますね。

ここを登り切れば頂上です!

人間の存在がちっぽけに見える切り立った岩場とパノラマ絶景にいると、まるで異世界にいるかのような錯覚に陥りますが、最後まで気を抜かずに岩場を登っていきます。

このあたりの岩場は鋭利かつ不安定で、簡単に手先や足肌が擦り切れてしまうので、グローブは必須のゾーン。

仲間の後を追うようにとにかく慎重に、時に鎖に頼りながら、頂上へ。

この標識、そしてその先に祠が見えればゴールはあと少し!

さぁ、3年振りの頂に向けてサミットプッシュ!

そして、無事に登山開始から5時間後の8:00に3年振りの頂へ到着!

やや雲がかかっていますが、前回のガスに囲まれた頂上に比べれば気候も穏やかで、安堵感と達成感で笑いが止まりません。

パノラマ絶景を背に、皆で協力し合いながら記念撮影をしたり、登頂を讃え合ったり、ちょっとした何気ない会話をしながらの一期一会の出会いは頂上ではお馴染みの光景ですが、剱岳ともなるとより一層感慨深いものになりますね。

写真映えする法螺貝吹きのサービスをしてくれる登山者も。アンコールにもこたえて拍手喝采を浴びていました。

祠にお参りし、絶景を見ながらおにぎりやわらび餅を補給し、暫しのまったり贅沢タイム♪

ちなみに剱岳の頂上には記念撮影用に様々なプレートがありますが、このプレートはまさに鉄板で記念撮影スポットでの持ちながらの撮影はめちゃくちゃ怖かったです!

ちょうど剱岳と同年に登った槍ヶ岳のフォルムも見えて、あの時の登山のことを思い出したり、とにかく圧倒的な景色を1時間ほど満喫しました!

⑤テクニカルな下山に終始苦しめられる

さぁ、ここからは登ってきた登山道を無事に下山すること。

この段階でまだ足の疲労感はそこまで目立ってありませんが、前回同様必ず下山の中盤あたりからハムストリングスや膝にダメージが押し寄せてくれるので、細心の注意を払いながら集中して下っていきます。

神経を使う慎重な下りの連続、蓄積してくる足の疲労、そして脱水気味に

登頂すると登った嬉しさでやや緊張感が欠けてしまい、疲労も重なって足元をすくわれてしまうのが下山の最も怖いところ。

私も特に剱岳の下山は大の苦手で、慎重すぎるぐらいのスピードで下っていきました。

先を行く(どうやらトイレが我慢できなかった模様)仲間の姿がどんどん小さくなるに連れてやや焦りますが、ここで焦っても仕方ないので、パノラマ絶景を撮りながらマイペースで下山。

雲が減り、澄み切った青空の割合が多くなると、山肌との美しいまさに絵画やポスターのような風景に見惚れてしまいました。

頂上近くから見える赤い屋根が目印の早月小屋が目下に見えます!

何度かお尻から転んでしまったり、岩や木の根で打撲や擦り傷ができたりするも何とか下山から2時間で再び早月小屋へ。

この時間帯は雲も無くなり、気持ちの良い青空が一面に広がっていました!

カンカン照りで気温も高まっているので、再度登山開始時のウェアリングに戻し、おにぎりとカフェイン入りのジェルを補給し、集中力アップ!

あとは長い長い森林帯をひたすら下っていきます。

何度も足首をぐねったりしながらも、夜間では全く分からなかった天然の杉巨木に圧倒されつつ、無我夢中で駆け抜けていきます!

ゴール直前の2kmぐらいになると、ようやく走ることができるトレイルに。

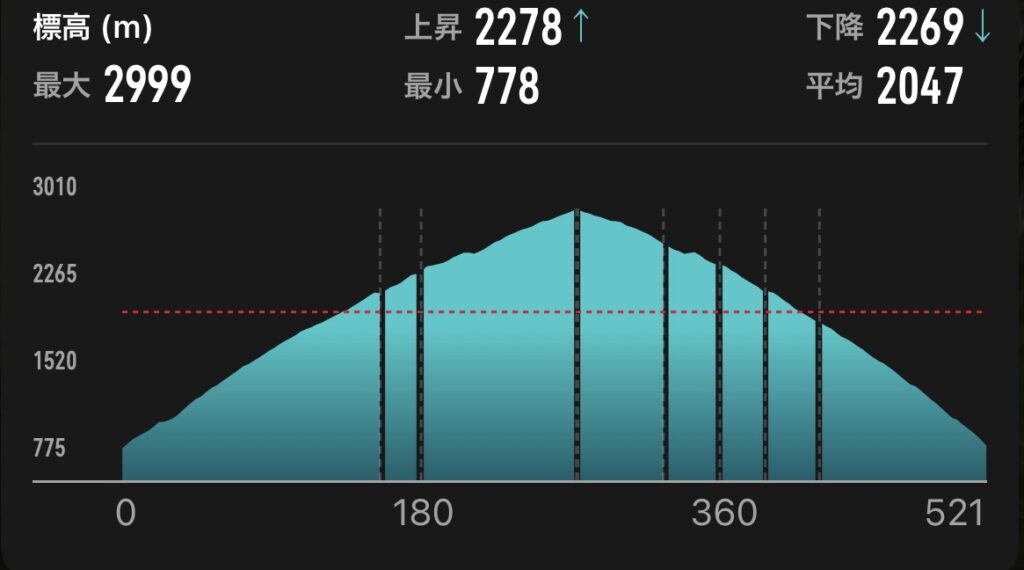

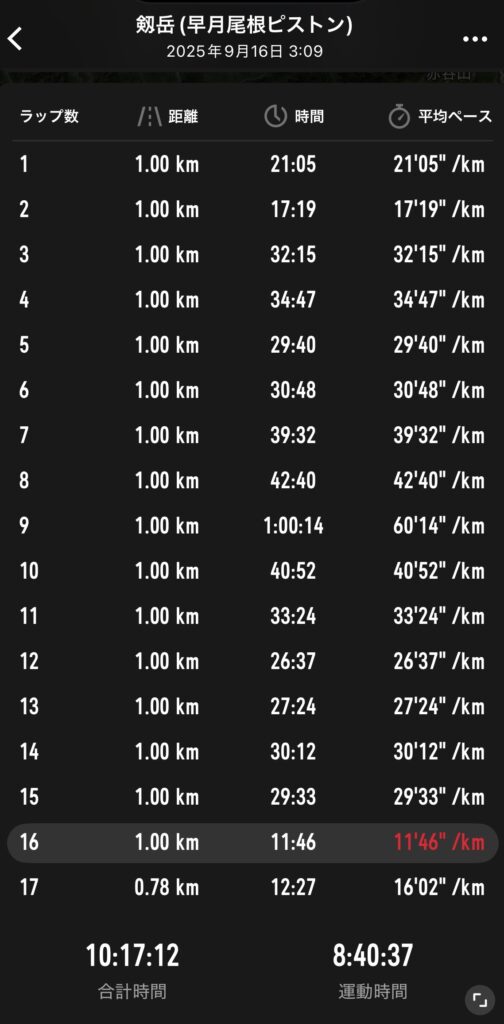

この日11:46/kmの最速ラップを出しましたが、まあまあのハムストリングスのダメージと脱水気味で馬力を出すことができなかったのは、まだまだトレーニング不足。。。

持ってきた3.5リットルの水もいよいよ底をつき、汗だくになりながら登山開始から約10時間30分後の13:26にゴール!

登山開始時には見えなかった剱岳のシンボル的石碑の前で記念撮影。

“試練と憧れ”

まさにこの言葉に凝縮された2回目の剱岳・早月尾根ピストンでした。

リザルトはこちら

⑥下山後のご褒美タイム♪

下山後はお腹ペコペコでもありましたが、まずは祝杯!ということで、万が一を考慮してさすがに仲間が運転する手前でビールは飲めないので、コーラで我慢!

が、この登山後の五臓六腑に染みわたるキンキンに冷え切ったコーラがめちゃくちゃ美味いこと!

喉を潤したあとは【舟橋立山天然温泉 湯めごこち】で汗を流し、アイシング兼ねてサウナと温泉で交代浴をしてリフレッシュ!

サッパリした後は、お待ちかねのビールで祝杯をあげて、おやつがてらの氷見うどんをペロリ♪

もう一皿、二皿ほどいける空腹でしたが、“最後のお楽しみ”に備えて腹五分あたり再度お風呂に入って身体を温めて富山駅へ。

ちなみにこの氷見うどんは富山名物で、うどん好きなら一度は食べて欲しい逸品です!

ふるさと納税でも返礼品としてあるので、興味のある方はぜひ!

レンタカーを返した後は、エキナカの寿司人気店こと【廻る富山湾 すし玉 富山駅店】でたらふく寿司とビールを堪能しました!

富山は寿司の宝庫とも称されて、回転寿司のレベルも高いですが、その中でも美味しかったのは“ほたるいか”でしたね!

身も心も満たされたところで、新幹線で東京へ。

こうしてまだ丑三つ時の3時からスタートした【剱岳・早月尾根ピストン】は無事に終了。

忙しい中、コーディネートしてくれた仲間には感謝です!いつもありがとう!!

それにしても、翌日から3日ほど続いたハムストリングスの筋肉痛は、なかなかのものでした(笑)

⑦まとめ

3年振りとなった【剱岳・早月尾根ピストン】。

改めて3年前とタイムを比較すると、今回の方がコンディションは恵まれていたにも関わらず、ほぼタイムに大きな差が出ていない為、ロードはともかくまだまだトレイルや岩場のトレーニングが足りないことを実感。

他にも、

(1)体力的には今回の方が特に上りは余裕があったが、後半失速。心拍は向上している模様

(2)早月小屋では水を追加せずに、3.5リットルの水で間に合うほどのベストコンディションに恵まれた

(3)補給は主におにぎり、わらび餅、ジェルで賄えた

(4)マラソン同様、前日にカーボローディング(モルテンドリンクミックス320)、当日は電解質ローディング(プレジジョンPH1,500)でハンガーノック&脱水を防止

(5)脱水対策に経口補水ゼリー×2個も効果あり

(6)ハムストリングスの筋肉痛は3日ほど続いたので、まだまだ脚力の鍛え方が甘い

とフルマラソンで培ったエネルギー&電解質マネジメントが大いに役立ったのは大きな収穫でした。

一方で、ロードだけでは養うこともできないトレラン特有の脚力は定期的な登山やトレイルで養っていかなければならないと実感しています。

と、ここまで長々とレポしてきましたが、アルプスの中でもトップクラスの人気を誇る名峰を再び登れた喜びと絶景はまさにプライスレスで、2025年の夏休みの良き思い出となりました!

次回はまだ未定ですが、まだまだタイムは短縮できる要素は様々ありますので引き続き日々のトレーニングを継続していきます!

この剱岳・早月尾根ピストンはとにかくハムストリングスにとてつもない刺激がガンガン入るので、定期的な体力&山力測定としてまた近い内にチャレンジしてみたいです!

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

⑧剱岳登頂アイテム23選!

登頂に貢献したアイテムをピックアップしました!

(1)シューズ:On/クラウドサーファートレイル ウォータープルーフ

昨年から今年にかけてトレラン、登山で活躍してくれた相棒。

今回も大きな足のトラブルはなく、岩場のオンパレードから足をサポートしてくれました!

さすがにグリップもすり減って、踏ん張りがやや効かなくなってきたので、おそらく今回の剱岳が最後の使用になるかもしれません。

>>>ラン&トレイル対応!On クラウドサーファートレイル WP 実走レビュー

(2)ザック:SALOMON/ADV SKIN12

今年参戦したレース(4月:チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン、6月:奥信濃50km)で大活躍してくれたザックは剱岳でも重宝しました。

が、エイドのあるトレランレースよりもどうしても荷物は多くなり、12リットルではパンパンに膨れ上がったので、もう少し容量に余裕のあるザックでも良かったかもしれません。

両サイドには付属のフラスコ500mlずつを入れて、水分補給しました。

(3)ウォッチ:COROS/PACE Pro

ロングディスタンスには欠かせない電池の持ちで今回も心配なくログを取ることができました。

ちなみに1時間ごとの補給アラームのおかげで補給忘れも無く、定期的なエネルギー&水分補給にも貢献しています!

詳細はこちらに!

>>>Garminから乗り換えた理由|COROS PACE Proレビュー

(4)ノースリーブ:Teton Bros./ELV1000 Non Sleeve

今年の酷暑で大活躍してくれた超撥水加工「Dry Action」が施された汗っかきランナーご用達のノースリーブ。

積極的に汗を逃がしてくれる加工のため、滝汗になっても肌に張り付かずに常に快適なアクティブを維持してくれます!

これまでであれば、汗冷え防止用にインナーを着ていましたが、特に発汗が多い夏場はこれ一枚でも早月小屋まで辿り着くことができました。

デメリットは汗を逃してくれる半面、ショーツやソックスなどはびしょびしょになるので、来シーズンは同じ素材のショーツを購入予定です!

(5)Tシャツ:UNIQRO/エアリズムメッシュクルーネックT

早月小屋から頂上まではこちらで風からしのぎました。

(6)アームカバー:finetrack/ドライレイヤーウォームアームカバー

こちらも早月小屋以降で頂上までの保温アイテムとして装備しました。

夏山といえど、寒暖差は激しいので、特に頂上付近ではマストアイテムです!

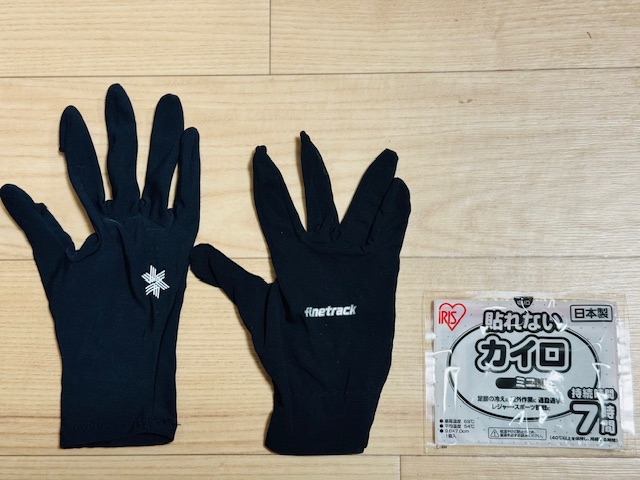

(7)グローブ:GOLDWIN/ウインター ランニング グローブ

本来は冬場のランニンググローブですが、岩肌剥き出しの剱岳では手を保護するためにグローブは必須です!

指先にスリットが入っているため、ジェルなど封を切る際やスマホでの撮影にもすぐに指がでるので、トレランや登山時にも重宝しています。

(8)ショーツ:Patagonia/メンズ・エンドレス・ラン・ショーツ 6インチ

(4)と並ぶ今年の夏に買って最も良かったアイテムのひとつ。

個人的にタイツは圧迫感が強くてややストレスなため、ショーツとタイツのいいとこ取りしたショーツを探していたところ、こちらを試着し即決で買いました!

夏場のランニングはほぼこれ一択で、フルマラソンでも着用予定でしたが、8末の北海道マラソンはDNSのため、今回の登山が初実践導入でした!

両脇のポケットにわらび餅とスマホを入れて登ってみましたが、不快感やストレスはなく、足捌きも問題なしで、ランニング&トレラン、そして登山とオールマイティーに使える万能ショーツです!

ちなみに手ぶらでロング走をしたい場合やザックを背負うまでのトレランではない場合、サイドポケットにスマホと500mlペットボトル、シェイクハンズも入れられます!

詳細はこちらからどうぞ!

>>>Patagonia/メンズ・エンドレス・ラン・ショーツ 6インチ

(9)ソックス:YAMAtune/スパイダーアーチミドル5toe スベリドメ

トレランや登山はロードと比べてグリップ力が求められるので、足底にドット状のシリコンラバーが配置されたこちらをセレクト。

特に疲労が溜まってくればくるほど、ここ一番の下り時の踏ん張りが欲しい時に活躍してくれます。事前にワセリンをたっぷり塗っておけば汗などでのトラブル回避、今回も無傷でした。

(10)キャップ:HERENESS/FOCUS CAP

(11)シェル:THE NORTH FACE/ストライクトレイルジャケット

夏山でも標高が高くなると、風と汗冷えで真冬並みの体感温度になることも想定されますし、急激な天候変更で嵐になる場合もあります。

そんな場合に備えて、今回はザックの上からも羽織ることができるこちらが重宝しました!

今回は気温がグッと下がる明け方の早月小屋、そして頂上滞在時に羽織って体温をキープしています。

(12)ライト:LEDLENSER/NEO9R

夜明け前からの登山となると、ヘッデンはマストアイテムかつ番場島の駐車場には街灯などは無いので、頼りになるのが車のライトとヘッデンのみ。

特に木の根や岩場、ガレ場が多い登りの序盤は足元を明るく照らすヘッデンが求められます。

ちなみに登山直前は点灯チェックとバッテリーをフル充電していきましょう。

(13)補給関連:おにぎり、アミノサウルス、経口補水ゼリー、わらび餅、黒糖フレーク、かむかむレモン

在庫処分かねて、これまでの大会でもらったジェルを消費しようと色々なメーカージェルを持っていきましたが、結局主に摂取したのはアミノサウルス、経口補水ゼリー、わらび餅でした。

おにぎりも結果的に1個余ったので、補給関連は少し余分過ぎたかもしれません。

都内は品切れが続いているセブンイレブンのわらび餅ですが、パラチノースとわらび餅をブレンドさせた新製品【WARABEAT!! ワラビート】が今後人気を集めるか注目ですね!

(14)カーボローディング:モルテン/ドリンクミックス320

通常はフルマラソンやウルトラマラソンのみで使用していましたが、実験的に前日から取り入れてみたところ、ハンガーノックやエネルギー切れは起こらなかったため、効果はあったと思います。

前述しましたが、補給関連が少し余ったので、今後はこのドリンクミックスをうまく活用しながら少しでも荷物を減らしたいですね。

(15)電解質ローディング:プレシジョン/PH 1500補水タブレット

脱水防止で今回の剱岳登山では、両サイドのフラスコに1個ずつ溶かしたミネラルウォーターを常備。

1リットルあたり1,500mgのマグネシウムを摂取できるため、ロングディスタンスや発汗が多い夏場のアクティビティに重宝します。

私は今年3月にスウェットテスト実施後にこちらを飲み始めてから、ひどい足攣りが起こっていないので、ウルトラマラソンやトレランレースで愛用しています。

今後はフルマラソンでも活用予定です!

>>>【足攣りに悩むランナーへ朗報】スウェットテストで脱水原因を可視化

(16)足攣り対策:パフォーマンスドクター/マグネシウム スポーツローション

スタート前に攣り予防として両足にスプレーしています。

(17)ワセリン:大洋製薬/ワセリンHG

擦れ防止に、ザックがあたる肩から肋骨、脇下や乳首周り、股間、太ももの内側、足指と足底にたっぷり塗っています。

塗ったお陰でヒリヒリするような皮膚トラブル、足の肉刺なども皆無でした。

(18)デオドラント関連:ファイントゥデイ/エージーデオ24メン メンズデオドラントロールオン グランデ

トレランや登山には汗臭さがつきものですが、できれば少しでも匂いを抑えて快適に過ごしたいもの。

(19)日焼け止め:ビオレUV/アクアリッチ ウォータリーエッセンス

剱岳は早月小屋を過ぎると森林限界で直射日光がガンガン当たるので、日焼け止めはマストアイテムのひとつ。

特に汗っかきの方は、早月小屋、頂上、下山時の早月小屋の計3回ほど塗り直すと下山後の日焼けに苦しむことなく快適に過ごせます!

(20)リカバリー関連:アボットジャパン/Abound(アミノ酸)

アミノ酸含有量が14,000mgとこれまで使用していたアミノバイタルゴールド(アミノ酸4,000mg)を遥かに上回る含有量で最近愛用しています。

ハムストリングスの筋肉痛は3日ほどで落ち着き、体調不良や倦怠感もないため、一定の効果はあるものと思っています。

(21)パンツ:ユニクロ/シームレスボクサーパンツ

普段履き、そしてランニング時にも愛用していますが、フィット感、伸縮性、速乾性、消臭効果どれも素晴らしいユニクロの傑作パンツ。

もちろん今回のトレラン時にも擦れなども無く、デリケートな部分を守ってくれました!

(22)山鈴:ZAFIELD/消音機能付き 熊よけ鈴

幸いクマとの遭遇は無かったのですが、万が一用に常備しましょう。

消音機能があるとハイカーとの遭遇時や民家が近い時に音を止められるので便利です!

(23)ポール:Black Diamond/ディスタンスカーボン

今回は使用しませんでしたが、剱岳のような急登では序盤、そして終盤時にポールが役立ちます!

岩場では逆に邪魔になるので、利便性の高いポールを収納可能なポールケースもあると◎です!

あと山小屋は現金主義なので、水やカップラーメンなどを購入時に必要なお金も忘れずに持参しましょう!

▼トピックスはこちらでも配信中!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca0681d.f1dffffd.4ca0681e.51a37a4d/?me_id=1373922&item_id=10001109&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff162051-himi%2Fcabinet%2Fka02%2Fimgrc0107347202.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント